Biographie

Edgar Rudolf Max Schmandt ist am 12. Januar 1929 als Sohn von Wilhelm und Frida Schmandt in Berlin geboren. Seine Eltern sind einfache Leute, der Vater ist Schlosser und Werkmeister. Geschwister hat er keine.

Die Eltern unterstützen vorbehaltslos seine Begabung für das Geige spielen und für das Zeichnen und Malen. Noch in den letzten Kriegsjahren beginnt er so eine Ausbildung zum Retuscheur und dann ab 1945 zum Baumaler. Er besucht aber auch die Meisterschule für das Buchgewerbe.

An der Hochschule für angewandte Kunst, Berlin, studiert er, bevor er bis 1951 an die Hochschule für bildende Künste wechselt, um bei Carl Hofer, Hans Orlowski und Will Grohmann zu lernen. Schwankend, ob er nicht doch lieber Geiger werden soll, nimmt er ab 1946 Geigenunterricht an der Städtischen Musikschule, wo er unter Fritz Görlach studiert.

Seit 1963 hatte Edgar Schmandt ein Atelier im 5. OG der Alten Sternwarte Mannheim. Foto: KNMA

Seit 1963 hatte Edgar Schmandt ein Atelier im 5. OG der Alten Sternwarte Mannheim. Foto: KNMA

Mit Porträtstudien und figürlichen Zeichnungen im zerbombten Berlin beginnt er, sich als junger Mann mit Kunst zu beschäftigen. In den 1950er-Jahren ist Schmandt viel unterwegs, sucht den Kontakt zu anderen Künstlern und besucht u.a. Otto Dix, Erich Heckel und Hermann Hesse.

1953 unternimmt er eine Pilgerreise, die ihn durch Frankreich und die Schweiz bis nach Rom führt. 1954 kommt er in die Rhein-Neckar-Region. In Ludwigshafen heiratet er im April 1954 Anneliese Brunner und lebt ab Mai in Mannheim. 1961 wird diese Ehe geschieden.

Ein zerrissener Lebensanfang, zwischen den Zonen, prägt den jungen Maler. 1955 wird er in Ostberlin wegen Verdachts auf Spionage verhaftet und verbringt dort zwei Jahre im Gefängnis. Nach seiner Entlassung zieht es ihn schließlich endgültig nach Mannheim, wo er bis 1958 noch einmal an der Freien Akademie bei Paul Berger-Bergner Malerei studiert.

Künstlerisches Werk

Die 1950er Jahre

Die Arbeiten, die in den 1950er Jahren entstehen, spiegeln Schmandts zutiefst verstörenden Erfahrungen der Berliner Jahre wider – wie Menschen mit Menschen umgehen und wie bedroht man in seiner innersten Existenz sein kann.

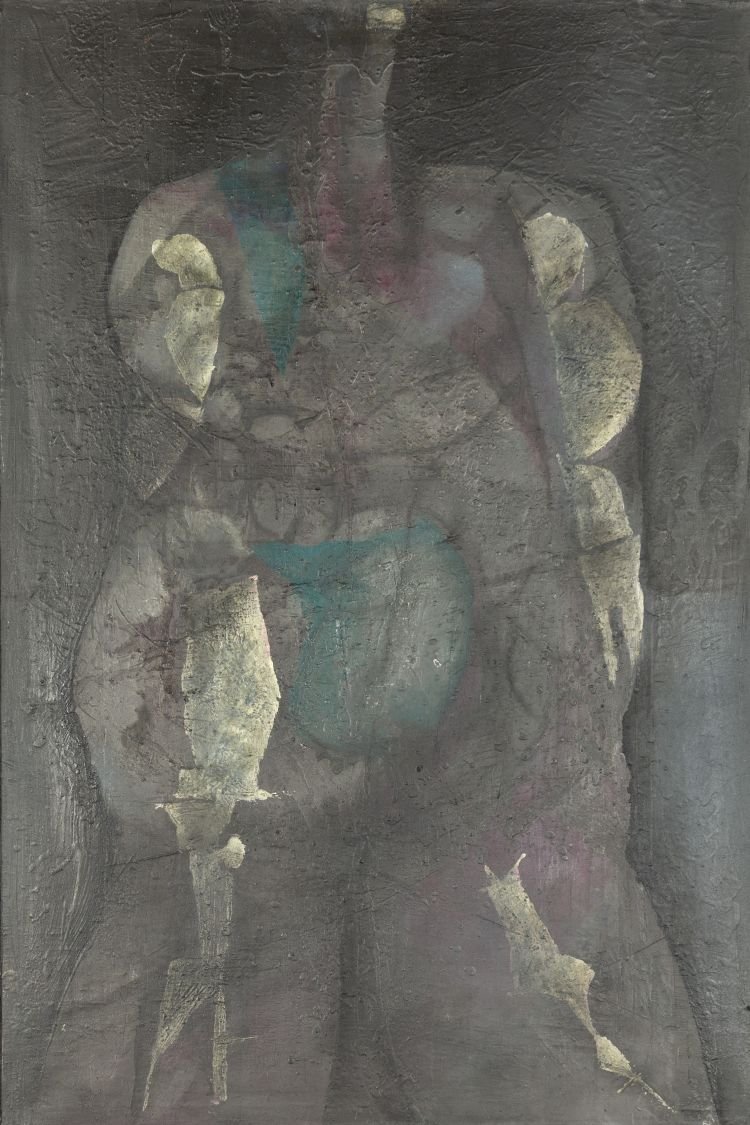

Das erste malerische Werk, um das es hier gehen soll, ist Schmandts Torso von 1964. Wie auch bei anderen Titeln bearbeitet er das Thema mehrfach: Der Torso, die Figur ohne Kopf und Gliedmaßen, spricht bei Schmandt immer auch die Grausamkeit des Krieges an.

Torso 1, 1964, Mischtechnik auf Leinwand, 131 x 85 cm.

Immer figürlich, selten abstrakt ist der Künstler hier auf der Höhe seiner Zeit. Monströs, in den Formen gewaltig, Der Torso als Symbol für Zerstörung und Versehrtheit des Körpers gewinnt an Bedeutung. Bei diesem Gemälde ist aber auch die Farbigkeit anzusprechen: dunkel, schwarzgrau, aber auch Petrol und dunkles Lila nutzt Schmandt möglicherweise auch, um die Giftigkeit der Gewalt zu beschreiben.

Im Juni 1962 zeigt die Kunsthalle Mannheim zum ersten Mal außerhalb Englands Arbeiten des englischen Malers Francis Bacon. Die Ausstellung, die Heinz Fuchs ausrichtet, ist ein Politikum. Bacons Papstbilder sind schonungslos und schockierten: Seine Päpste schreien, halten sich verkrampft an Armlehnen fest. Dunkle Streifen ziehen über die Bilder und mischen sich mit Rot, Violett und Magenta – den Kleiderfarben der Kirche.

Diese Ausstellung und die Malweise Bacons beeinflusst nicht nur Edgar Schmandt, sondern viele Künstler in der Region. Ähnlich wie Bacon interessiert Schmandt nicht nur das Thema, sondern vor allem die Komposition. Nach wie vor in dunklen Tönen arbeitend, nutzt Schmandt die Farbe nun, wie sein Vorbild Bacon, stärker für die Komposition und setzt sie gezielt zur Darstellung des Schreckens ein.

In den 1960er Jahren vertieft sich Edgar Schmandt aber auch in die Welt der Symbole. Er reist nach Island und England und studiert die archaischen Zeichen der nordischen Mythologie. Die Bedeutung der Runenschrift und Symbole des Werdens, Seins und Vergehens. In seinem Mannheimer Atelier baut er den gesammelten Formenschatz - Sonnenräder, Spiralen und Mäander - schließlich zu verschlüsselten Motiven zusammen.

Opfer, 1966, Öl auf Leinwand, 115 x 150 cm.

Hier sehen wir ein Werk, das unüblicherweise starkfarbig ist und viel Rot enthält. Heinz Fuchs schreibt im Katalog der Kunsthalle 1966 über Schmandts Bilder:

"Ursprung & Wirkung von Schmandts Bildern liegen weniger im Ästhetischen als im Geistigen, seine Bilder sind voller mythologischer, symbolhafter Andeutungen, das Magisch-Mystische, Ideogramme regieren, Doppelaxt, Hieroglyphen, Mäander, also Zeichen stehen im Mittelpunkt." Heinz Fuchs, 1966

Die Serie Phänotyp

In den 1970er Jahren behandelt Schmandt auch Themen, die für ihn sehr wesentlich sind. Er ist sehr interessiert an den Vorgängen seiner Zeit befasst sich mit Naturwissenschaften, Soziologie und Genetik, liest und diskutiert viel.

Es entsteht eine Reihe von Bilderserien, die in einem direkten Zusammenhang mit Themen der Psychologie und Biologie stehen. Schmandt reflektiert in diesen Bildern tiefgehend die menschliche Existenz und Psyche. Dabei strebt er ein umfassendes Verständnis des Menschseins an, hinterfragt sowohl sich selbst als auch gesellschaftliche Strukturen und Verhaltensweisen.

Die Serie Phänotyp erkundet menschliche Erscheinungen, die durch Umwelteinflüsse bestimmt sind. Den Begriff entlehnt Schmandt der Genetik, in der er das Erscheinungsbild eines Organismus nicht nur in Bezug auf seine vererbten Eigenschaften (z. B. Haarfarbe), sondern auch erworbene Merkmale (z. B. Kleinwuchs durch Mangelernährung) beschreibt.

schmandt phänotyp

In diese Zeit fallen auch seine Serien double bind (1970-71), Schizothym (1971) und Suizidversuch (1970-72), festgehalten in einem kleinen Katalog, der zudem darauf verweist, dass Edgar Schmandt schon damals ein Atelier in der Alten Sternwarte hat, das er bis zu seinem Tod nutzt.

Die Serie Camargue

In die Camargue reist Edgar Schmandt mehrfach, weshalb er auch diverse Arbeiten über einen Zeitraum von 20 Jahren malt, die den Titel der französischen Region tragen. Camargue Aigues-Mortes 1973/74, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm.

Camargue Aigues-Mortes 1973/74, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm.

Ganz graphisch wirkt diese Arbeit aus den 1970er Jahren die ausnahmsweise sehr farbenfroh gestaltet ist. Aigues-Mortes ist eine alte Hafenstadt in Südfrankreich, die im 13. Jahrhundert gegründet wurde und von einer alten Stadtmauer mit Türmen umgeben ist. Der Name bedeutet "Tote Wasser". Wie bei Peter Schnatz führte das Reisen bei Schmandt zu einer Veränderung der Themen, der Farben und der Lebendigkeit.

In den späteren Jahren nutzt er diese Werke häufig als Grundlage für weitere Bearbeitungen, die zum Teil nicht erhalten sind.

Camargue, 1981, Mischtechnik auf Papier.

Ein großer schwarzer Vogel fliegt über eine gebirgige Landschaft. Sicherlich dient Schmandt hier ein Plakat als Grundlage. Die Arbeit ist nicht erhalten, kann aber als Beispiel für die künstlerische Lebendigkeit von Edgar Schmandt angesehen werden, der schon zuvor auch rein grafische Arbeiten anfertigt.

Schmandt Camargue

Erfolg und internationale Stipendien

In den 1970-1980er-Jahren setzt der große Erfolg für Edgar Schmandt ein. In diese Jahre fallen viele Ausstellungen und Auszeichnungen, etwa für die Villa Massimo, Rom, die Villa Romana, Florenz, oder die Cité des Arts, Paris.

Villa Massimo, Rom, 1977

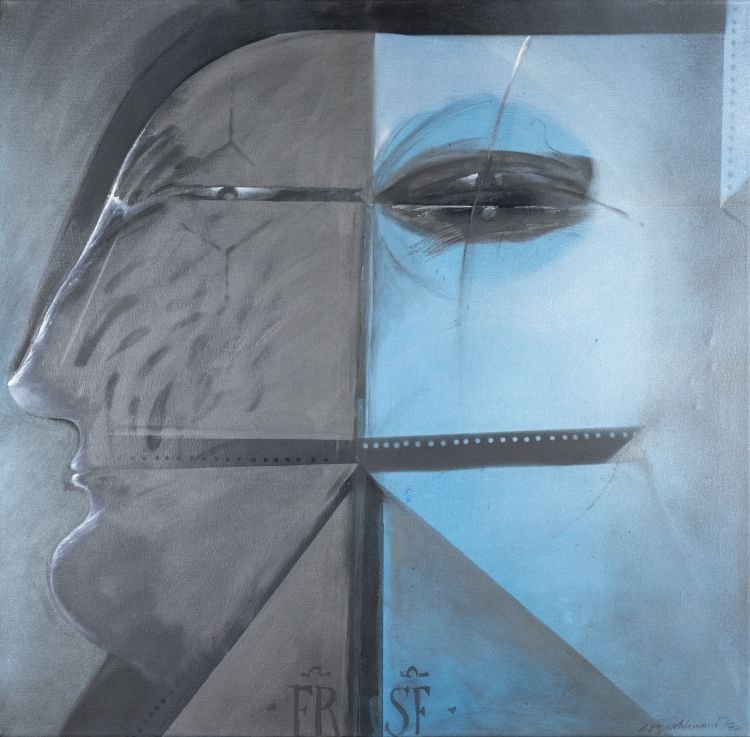

Die Serie der Condottieri entsteht während Schmandts Rom-Stipendiums in der Villa Massimo 1977.

"Den Söldnerführer und Kriegshelden, der die Epoche der Frührenaissance beherrscht hat, als Prototyp des von Machtgier besessenen Menschen, der Angst und Schrecken verbreitet, selber von der Angst vor seinen Auftragsgebern gejagt wird, als Bild-Idee in Rom zu entdecken, ist nicht abwegig." (Dr. Wilhelm Eisenbarth)

Condottiere Francesco Sforza, 1977, Mischtechnik auf Leinwand, 100 x 100 cm

Francesco Sforza war einer der bekanntesten Condottiere Italiens. Das Bild hier zeigt das angedeutete Porträt des großen Feldherrn auf der linken Seite des Bildes, von dem überliefert ist, dass er einen Feind mit bloßen Händen zu erwürgen vermochte. Das Profil geht auf ein Porträt um 1460 von Bonifazio Bembo, den Hofmaler der Sforza in Mailand, zurück.

Hier verbindet Schmandt die flachen, fast grafischen Arbeiten der 1960er Jahre mit einem tatsächlichen Porträt, teilt aber die Bildfläche so auf, dass wir frontal zwei schmale, zu Schlitzen geschlossene Augen sehen, vermutlich ein Messer mit Löchern angedeutet.

Schmandt condotieri

Dass Schmandt sich für diese historischen Persönlichkeiten interessiert verwundert kaum, da militärischer Konflikt ein zentrales Bildthema in seinem Gesamtwerk ist.

Cité des Arts, Paris, 1983/84

Ein weiteres wichtiges Stipendium erhält der Künstler 1983/84 für die Cité des Arts in Paris. In dieser Zeit beschäftigt sich Schmandt viel mit dem Viertel Marais, weshalb einige seiner Gemälde aus der Zeit Bezüge zu dem Pariser Quartier enthalten.

Quartier du Marais 11 (Zeichen), 1984, Mischtechnik auf Leinwand, 98 x 95 cm

Hier sehen wir die künstlerische Übersetzung des Stadtplans durch Edgar Schmandt. Das Gemälde beinhaltet aber auch die Geschichte des Quartiers: Der Marais erhielt seinen Namen von einer ehemaligen Sumpflandschaft, die seit dem 12. Jahrhundert trockengelegt und bebaut wurde. Heute ist dieses historische Viertel aufgrund seiner Kulturschätze und seinem Ambiente eines der meist besuchten der Hauptstadt.

Die 1990er Jahre

Die Serie Glücksspiel

In den 1990er Jahren arbeitet Schmandt viel mit Collageteilen: Die erneut sehr umfangreiche Serie Glücksspiel enthält etwa zahlreiche Rubbellose im Untergrund, die dann bemalt wurden.

Wesentlich scheint der Hintergrund: Eine konzeptuelle Herangehensweise, die vor der Trivialität von Alltagskunst nicht halt macht. Das ganz große Geld, verbunden mit kleinen Papierstückchen, was Geld in der Realität auch ist, das aber den Wert erhält, dem man ihm zuschreibt.

Glücksspiel 7, 1991, Mischtechnik auf Papier, 65 x 99 cm.

Glücksspiel 7, 1991, Mischtechnik auf Papier, 65 x 99 cm.

Auch das große Glück wird thematisiert, z. B. durch Tarotkarten oder Symbole, die es bezeichnen, wie etwa die Schlange. Lustig ist auch Schmandts Verweis auf die Zeit: etwa die Glücksspirale, ein Gewinnspiel, das es seit den 1990er Jahren gibt und das immer wieder hohe Gewinne ausschüttet.

Die 2000er Jahre

... und Gott sah dass es gut war

2000 findet Schmandt eine große Anzahl Schul-Landkarten und nutzt sie als Malgrund. Die geografischen Karten inspirieren ihn wiederholt zur Auseinandersetzung über das Wesen des Krieges.

Das Zitat aus der Schöpfungsgeschichte „und Gott sah dass es gut war“ (1. Buch Moses Kap. 1), das der Serie auch ihren Titel gibt, steht dabei im krassen Gegensatz zu einer Welt der Schlachten und Zerstörungen, die Schmandt in diesen Arbeiten thematisiert.

Auch für diese Serie liest und recherchiert er ausgiebig, sammelt Material und entwirft Unmengen kleiner Skizzen. Zunächst grundiert er die Landkarten mit lasierender Farbe, damit es möglich ist, darauf zu malen. Wichtig ist ihm dabei, dass der Untergrund, die Karte, noch sichtbar bleibt.

... und Gott sah dass es gut war - Landkarte Deutschland

Hier auf der Deutschland-Karte sieht man das Leuchten der FLAK - der Flugabwehrraketen, gerne bedient von 15–17-jährigen Jungen und von Frauen. Das Strahlen der FLAK ist sehr beeindruckend und realistisch dargestellt, es erinnert aber auch an Lafetten und Stalinorgeln, die auf schweren LKW montiert waren.

Die Serie Für Prinzhorn - Schmandts Köpfe

Für seine Bilderserie Für Prinzhorn behandelt Schmandt überwiegend in phosphorisierendem Grün dargestellte Köpfe und Gesichter, die den Betrachter damit konfrontieren, dass eine Einordnung in normal/unnormal bzw. gesund/krank gar nicht so einfach ist.

Kopf für Prinzhorn 2, 2004. Acryl, Kreide auf Leinwand, 115 x 155 cm.

Foto: Sammlung Prinzhorn, HD

Hier meint die Farbe Grün das Gift, die Gegennatur. Schmandt bewegt sich mit diesen Arbeiten im Bereich der "Out-Art", wie er es nennt. Heute spricht man eher von "Outsider Art" oder "Art brut", wie die Kunst von psychisch Kranken oder außerhalb der traditionellen Kunst Stehenden oft genannt wird.

Der Künstler befindet sich mit diesen Arbeiten bewusst am Rande der Gesellschaft und unternimmt in diesem Experiment labyrinthische Fahrten ins Innere. Es handelt sich dabei aber auch immer um die Identifikation des bildenden Künstlers mit den Wahnsinnigen.

Spätestens seit dem Arzt Hans Prinzhorn (Bildnerei der Geisteskranken, Berlin 1922) wird die Begeisterung der Bildenden Künstler für die "Irren" deutlich: Alfred Kubin, Paul Klee, Max Ernst oder Pablo Picasso ließen sich von den Patientenwerken faszinieren und inspirieren.

Schmandt behandelt dieses Thema in dem berühmten Schweinfurter Grün. Schweinfurter Grün findet zuerst im 19. Jahrhundert als Malfarbe Verwendung. Es wurde wegen seiner Farbintensität und Lichtechtheit sehr geschätzt. Allerdings war seine Giftigkeit auch schon früh bekannt, da es aus Kupfer und Arsen besteht.

Edgar Schmandt vermachte fast alle Werke dieser Serie der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg.

Die Serie Für Prinzhorn ist eine Fortführung des Themas "Kopf", das Schmandt über Jahre immer wieder aufgreift. Die erste Serie von Köpfen entsteht während seines Stipendiums an der Cité des Arts in Paris. Innerhalb der Kopfformen finden sich noch viele gegenständliche Elemente.

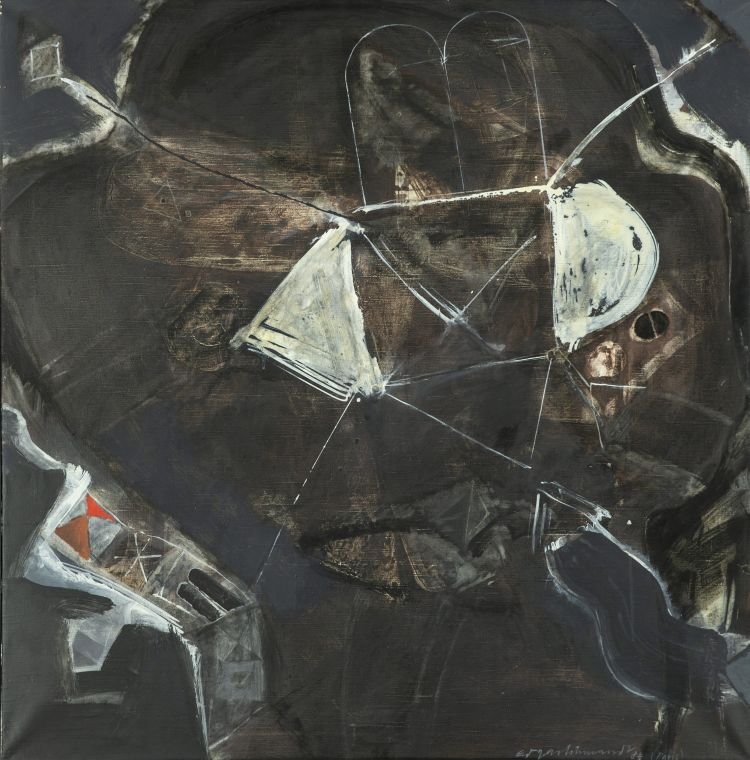

Schmandt Köpfe

In diesen Kopf-Serien verwendet Schmandt eine immer wieder ähnliche Kopfform. Sie dient ihm als Experimentierfläche für ein formal relativ festgelegtes Repertoire an Elementen: Strich- und Linienraster, Architektur-Elemente, schwungvolle Linien mit Pfeilspitzen spiegeln die Komplexität des menschlichen Denkens wider.

Die Serie MAN

Die 24 Tafeln auf Resopal legt Edgar Schmandt unter dem Hauptaspekt der Trägheit der Masse, so der Untertitel, an.

Mit der "Trägheit der Masse" meint der Künstler einerseits die Einförmigkeit der Menschen, ihre Austauschbarkeit, ihre Beliebigkeit, andererseits aber auch sehr viel philosophischer, nach Martin Heidegger, das Diktat der Alltäglichkeit und der Gleichförmigkeit aller menschlicher Wünsche.

Blick in die Ausstellung REM, 2018. Foto: M. Rinderspacher

Auf fotografisch aufbereiteten Platten bewegen sich jeweils (zumeist jedenfalls) drei abstrahierte, menschliche Gestalten, einförmige Wesen, die in ihrer äußeren Anmutung an die Figuren von Horst Antes denken lassen, dessen Kopffüßler in den 1960er Jahren sehr bekannt sind. Edgar Schmandt bearbeitet sie weiter mit Öl, Kreide und sogar Sprühfarbe. Man kann weiße Striche erkennen, wie Kritzeleien, aber auch Kreuze in allen Formen, vor allem Andreaskreuze, die dann wie Zielkreuze für Schützen erscheinen, die die Stelle auf den Körpern bezeichnen, hinter der das Herz liegt.

Die Serie MAN wird das erste mal 1994 in der Jüdischen Gemeinde Mannheim ausgestellt und 2018 nochmal in den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim gezeigt.

Kunst am Bau-Projekte

Ab den 1950er Jahren gilt in Deutschland die sogenannte Kunst-am-Bau-Richtlinie, durch die ein bis zwei Prozent der Bauauftragssumme für öffentliche Gebäude für Werke bildender Künstler vorgesehen ist. Beim Wiederaufbau der zerstörten Stadt Mannheim bietet dies vielen Künstlern bis weit in die 1980er Jahre hinein einen guten Nebenverdienst.

Wand in der Friedrich-Ebert-Schule, Mannheim. Foto: MARCHIVUM, NL Schmandt

Ab den 1960er Jahren kann so auch Edgar Schmandt ca. vierzehn seiner Entwürfe für Kunst am Bau-Projekte verwirklichen. Beim Neubau der Friedrich-Ebert-Schule 1964 in Mannheim-Waldhof, gestaltet er die Wände eines Aufgangs mit dem Mannheimer Stadtbild. 1963 entwirft er beim Amt für Vermögen und Bau in L 4 eine ganz ungewöhnliche Glasfront für das Treppenhaus. Die Erneuerung dieser Glasfassade wird 2020 nötig und kann noch nach neuen Entwürfen von Edgar Schmandt umgesetzt werden.

Holzrelief Schillerschule. Foto: MARCHIVUM, NL Schmandt

Auch für die Schillerschule an der Ecke Luisen- / Germaniastraße in Mannheim-Neckarau gestaltet Schmandt 1962 eine große Wand im Eingangsbereich mit Holzreliefs, die sich mit dem Thema "Märchenwald" beschäftigen. Die hözerne Wandgestaltung begeistert Schüler noch heute.

Literarisches Werk

In teils bissigen Gedichten und ironischen Fragmenten äußerte sich der Künstler bereits früh auch literarisch. Häufig im Selbstverlag gab er in den 1950er bis 1970er Jahren seine poetischen, häufig auch selbst illustrierten Texte heraus.

Veröffentlichungen:

- ICH. Satiren, 1955 (Selbstverlag)

- MAN, 1961 (Selbstverlag)

- Physiognomie des Versagens, 1962, Mit 5 sw Abbildungen (Sternwarte Mannheim)

- MAN, DU, ICH, ES,1966 (Bläschke, Darmstadt)

- Der Krebs läuft rückwärts, 1969 (Starczewski, München)

- Hosen aus Glas, 1972 (Limes, Wiesbaden)

- Über die Grenzen. Lyrik. Anthologie, Kassette, 1972 (S. A. W. Schmitt-Verlag, Zürich)

- Mit Dir sterben das wäre ein Leben - Caput Mortuum, 2009 (Das Wunderhorn, Heidelberg)

- Das Auge der Zunge, 2014 (Wellhöfer Verlag, Mannheim)

- Maskenfall, 2019 (Waldkirch Verlag, Mannheim)

[Text: Susanne Kaeppele, Fotos: KNMA/ Schröder]

- 2018 MAN, REM, Mannheim (E)

- 2016 AKKU Projektraum, Künstlerbund Baden-Württemberg, Stuttgart (E)

- 2014 Galerie Angelo Falzone (E)

- 2001 Galerie Angelo Falzone (E)

- 1985 Kunsthalle Mannheim (E)

- 1967 Große Kunstausstellung NRW Düsseldorf (G)

- 1966 Kunsthalle Mannheim (E)

- 2019: Maskenfall. Edgar Schmandt und Manfred Klenk, Waldkirch Verlag, Mannheim

- 2009: Mit Dir sterben das wäre ein Leben: Caput Mortuum - Brieftexte und Kopfgrafiken. Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg

- 2001: ... und Gott sah dass es gut war. Selbstverlag

- 1980: Kunst der 80er Jahre, Künstlerbund Rhein-Neckar, auch Vorwort

- 1979: Kunst des Rhein-Neckar-Raums (auch Nachwort)

- 1974: Camargue Zeichnungen, Edition Starczewski, Höhr-Grenzhausen

- 1969: Moritat. Neunzehnhundertubermorgen. Grafik, Bläschke Verlag, Darmstadt

- 1968: Europäische Ansichten, Zeichnungen, Holzschnitte. Harry von Hofmann Verlag, Hamburg

- 1961: MAN. Selbstverlag

- 1957: Erasmus. Holzschnittfolge, Sauerländer Verlag, Frankfurt/M.

- Kunsthalle Mannheim

- 2019: Willibald-Kramm-Preis, Heidelberg

- 2016: Erich-Heckel-Preis, Künstlerbund Baden-Württemberg

- 1988: Dritter Preis, Kunstpreis Sparkasse Esslingen (Jury Günther Wirth, Götz Adriani, H. A. Peters)

- 1981: Erster Preis Perron-Kunstpreis, Frankenthal

- 1977: Diplome d'honneur Palme d'Or des Beaux Arts, Monte Carlo

- 1977: Dritter Preis für Wandgestaltung, Staatsbibliothek Berlin, Architekt Hans Scharoun

Jetzt entdecken